血液がんと聞くと、何だかよく分からないとか、不治の病といった印象を持たれる方も多いかも知れません。

しかし、実は、血液がんの診断や治療は最も進歩している分野と言っても過言ではなく、新しい薬も続々と開発され、治療成績も飛躍的に改善しています。

まずは、血液のがんにどんなものがあるのか、見ていきましょう。

白血病

白血病は、造血幹細胞から血液細胞(白血球、赤血球、血小板)に成熟する途中の未熟な細胞ががん化して、異常な白血球細胞が無秩序に増殖する病気です。他のがんと同じように、遺伝子や染色体に傷がつくことで発症します。遺伝子に傷がつく原因には放射線の被ばくやベンゼンなどの化学物質などの影響がありますが、ほとんどの患者さんの発症原因は不明です。親が白血病になったからといって、子どもへの遺伝を心配する必要はありません。

日本では、1年間10万人あたり9.4人、男性では11.2人、女性では7.7人(2013年地域がん登録全国推計値)が新たに白血病と診断されています。子どもから高齢者まで幅広い年代で発症する病気ですが、加齢とともに発症率が高まるため、人口の高齢化に伴って患者数が徐々に増加しています。ただし、各年齢層での発症頻度は特に増加することなく、ほぼ横ばいで推移しています。

白血病には、どの系統の細胞がどの成熟段階でがん化して白血病細胞になったかによって、様々なタイプがあります。大きく分けて、「骨髄性」と「リンパ性」の2種類に分けられます。ウイルスなどを攻撃するリンパ球になるリンパ系の細胞ががん化した病気がリンパ性白血病、赤血球、血小板、リンパ球以外の白血球になる骨髄系の細胞ががん化した病気が骨髄性白血病です。

それぞれ急性型と慢性型があるので、白血病は、急性骨髄性白血病(AML)、急性リンパ性白血病(ALL)、慢性骨髄性白血病(CML)、慢性リンパ性白血病(CLL)の4種類に大別されます。

急性型と慢性型の違いは、急性型は白血病細胞の増殖スピードが速く、慢性型は白血病細胞の増殖が緩やかでゆっくり進むという違いだけではありません。急性白血病の場合には、造血細胞や血液細胞としての機能を持たない未熟で異常な白血病細胞が集団で増えていくのに対し、慢性白血病の場合は、血液細胞としての機能を持った成熟した白血病細胞が増えていきます。急性型と慢性型とでは病気の性質と病態が異なり、急性白血病が慢性白血病になったり、慢性白血病が急性白血病になったりすることはありません。ただし、CMLは進行して急性白血病のような状態になる場合があります。

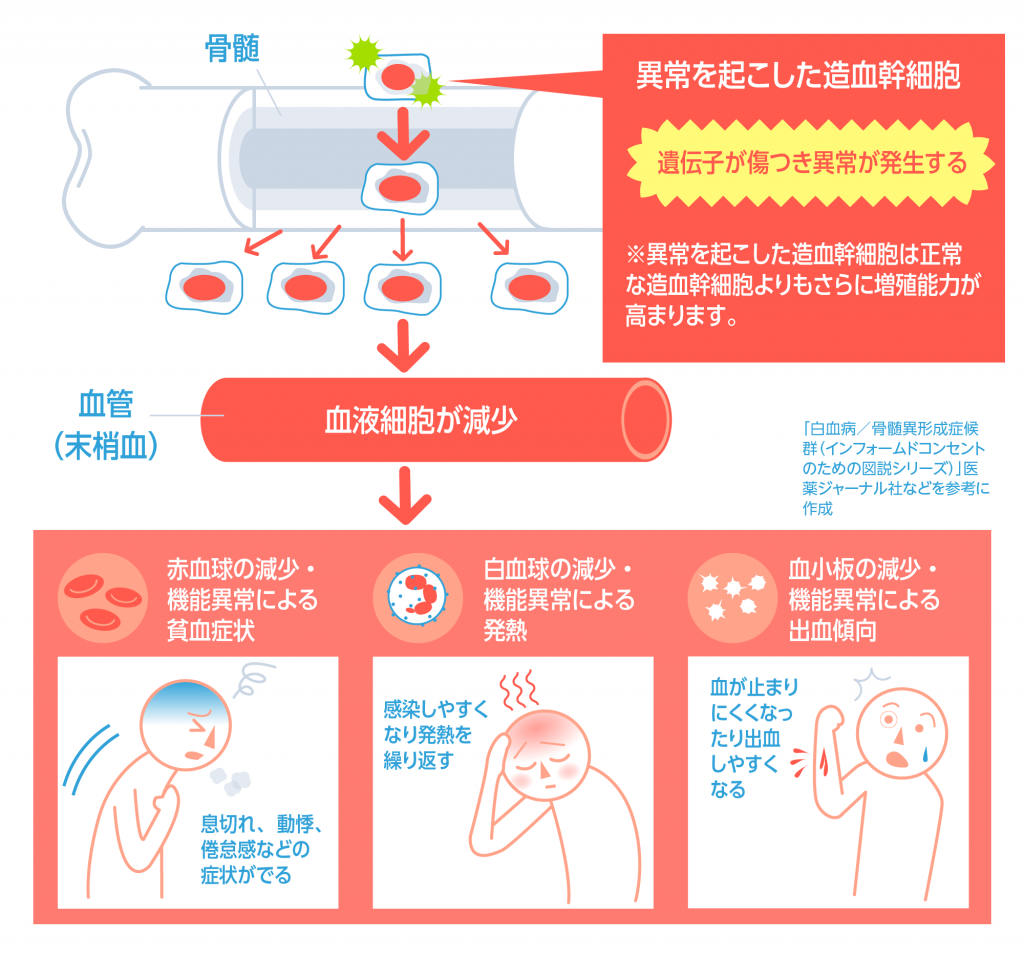

急性白血病では、血液細胞の製造工場である骨髄の中を白血病細胞が占拠してしまうので、正常な血液細胞が作られず、貧血による動悸や息切れ、体のだるさ、免疫機能が低下して感染症にかかりやすい、発熱する、出血しやすくあざができやすいなどの症状が現れます。一方、慢性白血病では、赤血球、白血球、血小板などの機能が保たれているので、初期には自覚症状がない場合がほとんどです。

AML、ALLは早く治療しないと命に関わるのに対し、CMLは白血病細胞の急激な増加を防いで病状をコントロールすることが治療の主な目的です。CLLの場合は、症状や活動性の病態がなければ、薬物療法などは行わず、経過観察します。

白血病は、特定の臓器に悪性の腫瘍が出来る固形がんとは異なり、CLL以外は腫瘍の広がりや進行度を表す病期(ステージ)がありません。

また、臓器に発生する固形がんでは、手術でがんを取り除くことが多いのですが、白血病では血液の中に腫瘍のかたまりができるわけではないので、手術という選択肢がないのが特徴です。一方で、白血病には抗がん剤が効きやすく、薬物療法や造血幹細胞移植によって治癒できる、あるいは症状がない状態で病気と共存できる可能性の高いがんです。

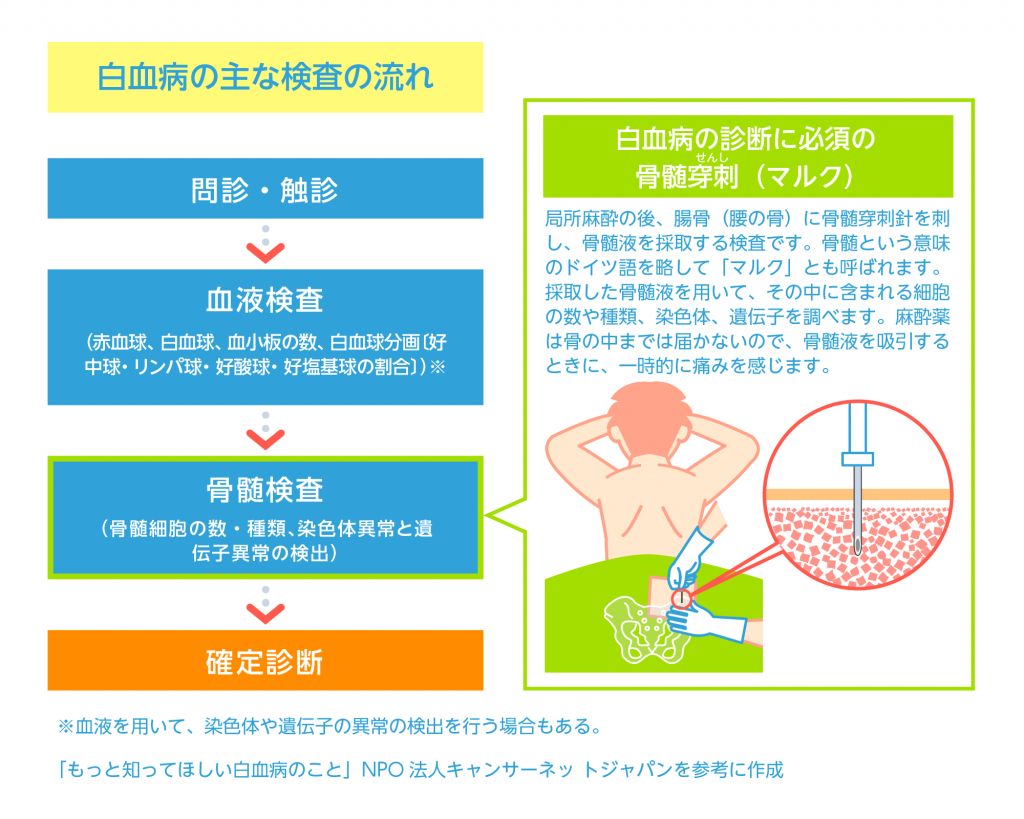

白血病かどうか、どのような種類の白血病かは、自覚症状、血液検査、骨髄検査の結果を組み合わせて診断します。骨髄検査は、白血病の確定診断に欠かせない重要な検査です。

白血病そのものや標準的な治療などについて、患者さんやご家族など、支援される方が知っておきたいことをまとめた冊子もっと知ってほしい白血病のこと(制作:NPO法人キャンサーネットジャパン)もご活用ください。

リンパ腫

悪性リンパ腫は血液がんの中で最も患者数の多いがんです。体を細菌やウイルスから守る働きをしている血液中のリンパ球ががん化して、リンパ系組織やリンパ外組織(節外臓器)でリンパ腫と呼ばれるかたまりをつくります。

リンパ系組織とは、リンパ節とそれをつなぐリンパ管やリンパ液、胸腺、脾臓、扁桃腺のことです。リンパ系組織は全身に網の目のように張り巡らされて体を守っています。したがって、悪性リンパ腫はすべての部位に出現するおそれがあります。また、目、肺、胃、腸などのリンパ外組織にかたまりができるタイプもあります。

日本では、1年間10万人あたり20.2人、男性では22.3人、女性では18.3人(2013年地域がん登録全国推計値)が新たに悪性リンパ腫と診断されており、患者数は年々増加しています。小児から高齢者まで年齢を問わず発症し、20代、30代の若い世代でもなる人が多いのが特徴です。

一般的な症状は、首やわきの下、足のつけ根などリンパ節の多いところに腫れ、痛みのないしこりが現れます。原因不明の発熱が続いたり、急に体重が減少したり、ひどい寝汗といった症状が出る場合もあります。

原因は多くの場合不明ですが、一部の悪性リンパ腫にはウイルス感染症が関係していること、病気などで免疫不全になった人が発症するケースが多いことがわかっています。

悪性リンパ腫は、腫瘍細胞の形や性質から、ホジキンリンパ種とそれ以外の非ホジキンリンパ腫の2つに大きく分けられます。日本人の場合は、ホジキンリンパ腫が約10%、非ホジキンリンパ腫が約90%で、非ホジキンリンパ腫が圧倒的に多くなっています。

細かく分けると30種類以上のタイプ(病型)に分けられるのも悪性リンパ腫の特徴の1つです。同じ悪性リンパ腫でも、そのタイプによって進行の仕方や治療法が異なります。

悪性リンパ腫かどうか、またどのような種類のリンパ腫なのかを診断するためには、生検を行ってリンパ節や腫瘍組織の一部を採取し、顕微鏡で調べる病理診断が必須です。また、リンパ腫の広がりや全身状態をみる検査も行います。

悪性リンパ腫そのものや標準的な治療などについて、患者さんやご家族など、支援される方が知っておきたいことをまとめた冊子もっと知ってほしい悪性リンパ腫のこと(制作:NPO法人キャンサーネットジャパン)もご活用ください。

多発性骨髄腫

多発性骨髄腫は、血液細胞の1つである形質細胞のがんです。血液細胞のリンパ球の中には免疫を司るT細胞とB細胞があり、B細胞はウイルスや細菌などの異物を見つけると形質細胞に変わり、抗体(免疫グロブリン)をつくって攻撃し感染や病気から体を守っています。この形質細胞ががん化すると、異物を攻撃せず役に立たない抗体であるM蛋白(異常免疫グロブリン)を産生します。そして、がん化した形質細胞(骨髄腫細胞)があちこちで無秩序に増殖して、さまざまな臓器の働きを阻害します。

日本では、1年間10万人あたり5.3人、男性では5.9人、女性では4.7人(2013年地域がん登録全国推計値)が新たに多発性骨髄腫と診断されています。原因はよくわかっていませんが、50歳ごろから年齢が上がるに従って発症率が増加し、高齢者に多いことが知られています。遺伝を心配する人もいますが、一般的に遺伝することはないとされています。

多発性骨髄腫では、骨髄腫細胞の増殖によって、正常な血液細胞をつくる造血機能の低下、血液中や尿中のM蛋白の増加、骨の破壊などが起こります。そのため、多くの患者さんに、骨の痛みや圧迫骨折、免疫機能の低下、貧血、高カルシウム血症などさまざまな症状が生じるのが特徴です。

多発性骨髄腫と診断された患者さんの中には、すぐには症状が現れない人もいます。この病気の治療法は急速に進歩しており、病気の進行や症状をコントロールしながら、長くつきあう病気になってきています。

多発性骨髄腫かどうかは、診察、血液検査、尿検査、画像診断(骨レントゲン、必要に応じてCT、MRIなど)、骨髄検査で総合的に診断します。

多発性骨髄腫そのものや標準的な治療などについて、患者さんやご家族など、支援される方が知っておきたいことをまとめた冊子もっと知ってほしい多発性骨髄腫のこと(制作:NPO法人キャンサーネットジャパン)もご活用ください。

骨髄異形成症候群

骨の内部にある骨髄には「造血幹細胞」と呼ばれる血液細胞(赤血球、血小板、白血球)の大もとになる細胞があります。骨髄異形成症候群(MDS:myelodysplastic syndromes)は、造血幹細胞に何らかの遺伝子異常が生ずることで起こると考えられています。遺伝子に傷のついた幹細胞は、正常の幹細胞より増殖する力が強く、徐々に正常の幹細胞からの造血を押さえ込んでいきます。同時に、MDSの幹細胞からつくられた血球は成熟の過程で壊れてしまうなど、正常の血球より寿命が短く、血液検査をすると様々な血球が減少しています。また、異常な造血幹細胞からつくられた血液細胞には、機能の異常や、顕微鏡で観察したときの形の異常(異形成)が認められます。MDSは、1つの病気ではなく、複数の似たような病気の集まりと捉えられているため、症候群(syndromes)と呼ばれます。また、MDSが進行すると、急性骨髄性白血病に移行することがあります。急性骨髄性白血病については、白血病の項目をご覧ください。

高齢化あるいは腫瘍に対する抗がん剤・放射線治療後に発症する治療関連MDSの増加によって患者数は増えていますが、これまでにわが国の疫学調査は行われていません。欧米でのデータではその頻度は 10 万人に 3~4 人程度であり、男性が女性の 1.5 倍とされています。上記のようにMDSは、抗がん剤治療や放射線照射を受けた方に起こりやすいことがわかっていますが、ほとんどのMDSの場合は放射線や抗がん剤治療とは関係なく、原因がよく分からないものが大半です。

MDSでは正常な血液細胞が減少することで、貧血、出血傾向、感染に伴う発熱などの症状が現れますが、無症状のまま、健康診断の血液検査で血球減少などの異常により見つかる場合も多くあります。症状の現れ方は血球減少の程度、どの血球が減少しているか、減少の進行具合などによって大きく異なります。具体的には、赤血球減少による全身倦怠感、動悸、息切れなどの症状や、血小板減少による皮膚の出血斑、青あざや鼻血などの症状があります。白血球が減少すると感染症にかかりやすくなり、発熱を繰り返します。

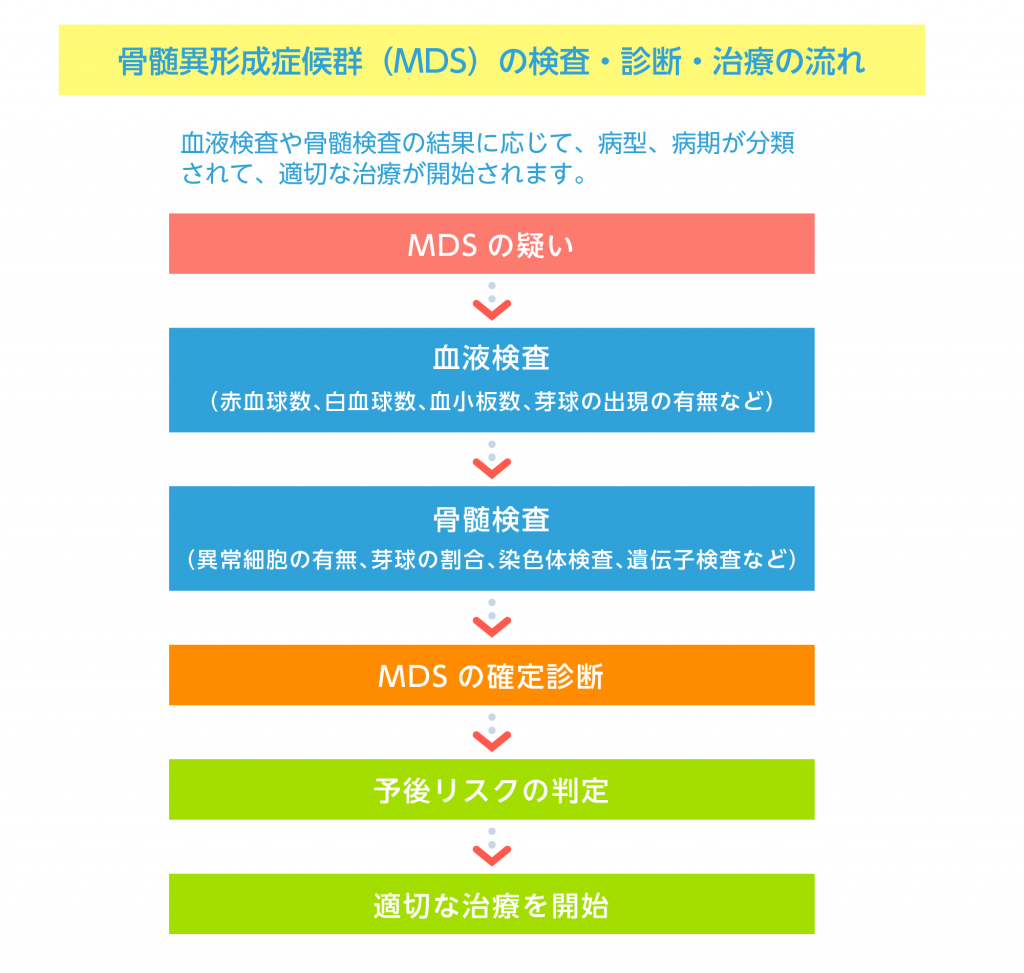

MDSかどうかは、自覚症状、血液検査、骨髄検査の結果を組み合わせて診断します。

MDSについてもっと詳しく知りたい方は国立がん研究センター がん情報サービスをご参照ください。